毎日毎日、本当に暑い日が続きます。

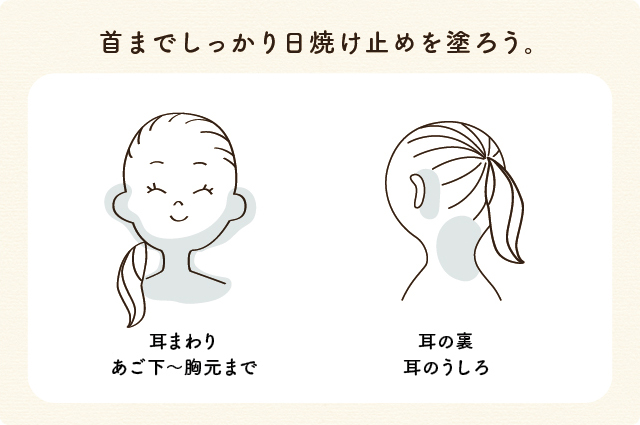

毎日きちんと日焼け止めを塗っていても、毎日しっかり洗顔をしていても、残ってしまういやな日焼け。

肌は日々生まれ変わるから、いつかは白くなる。

そう思っていませんか?

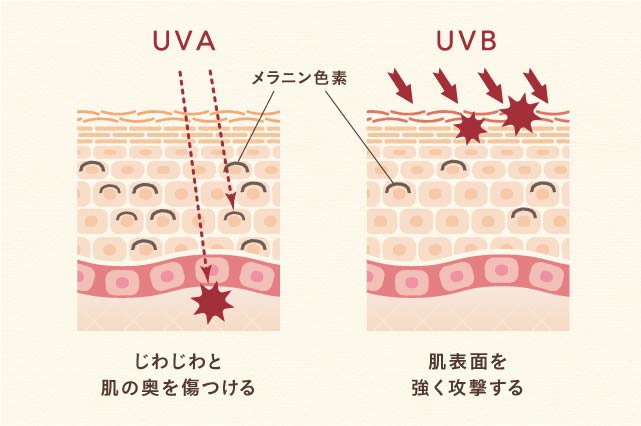

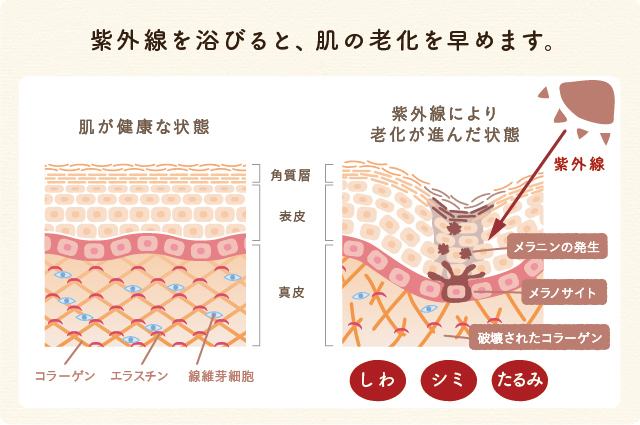

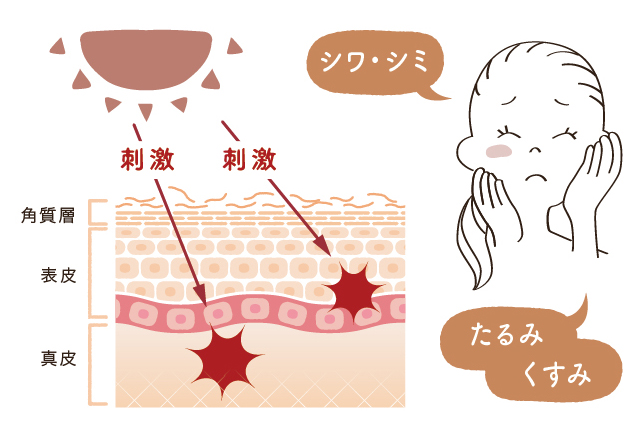

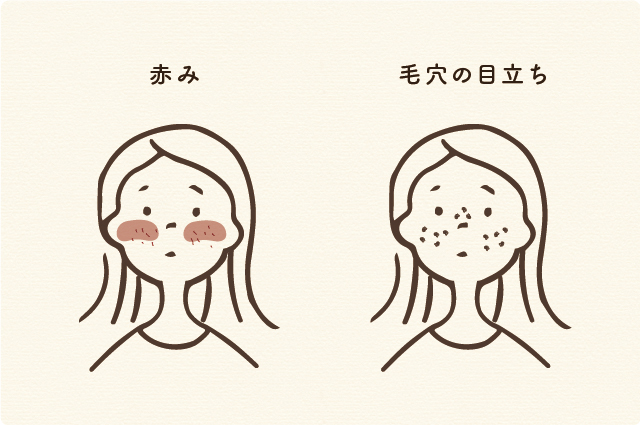

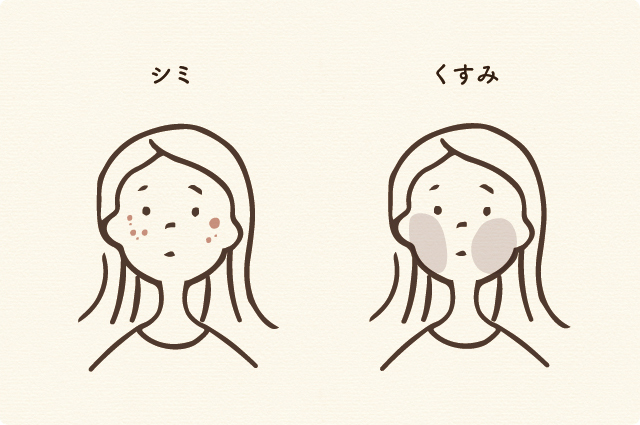

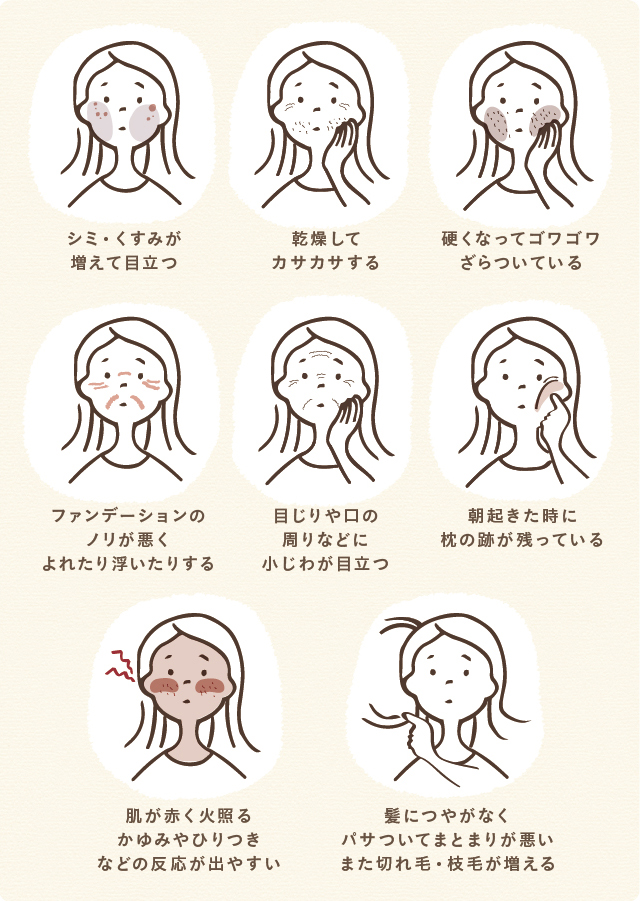

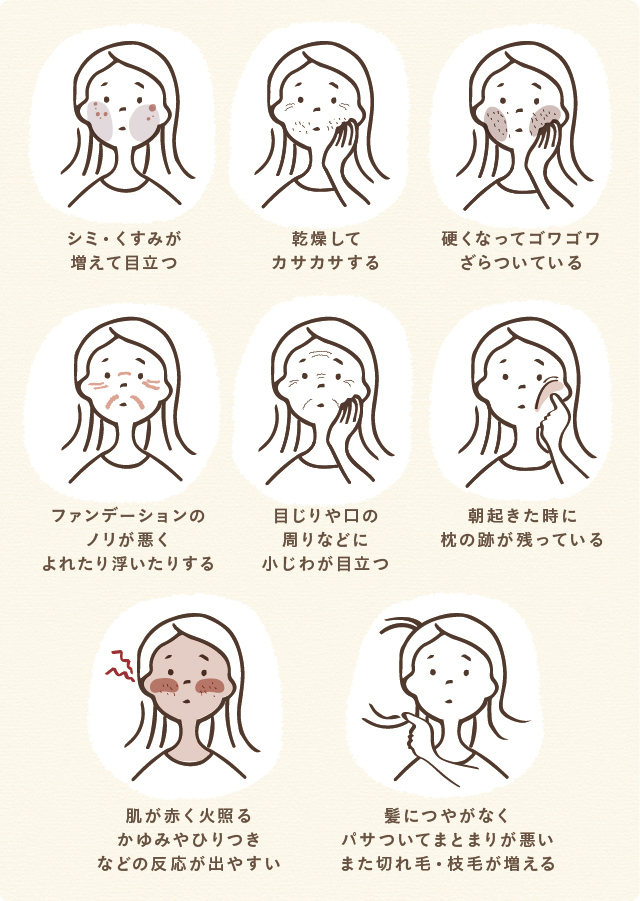

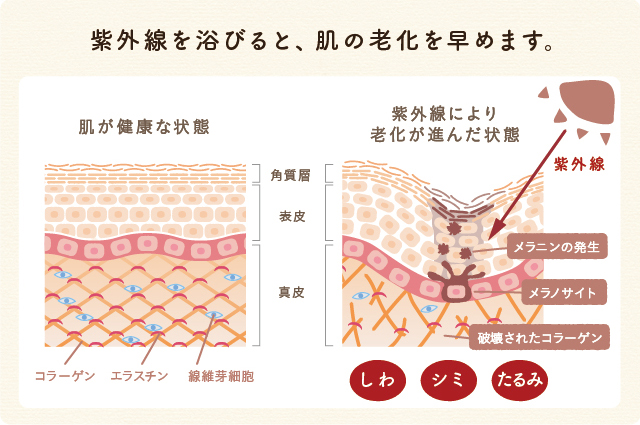

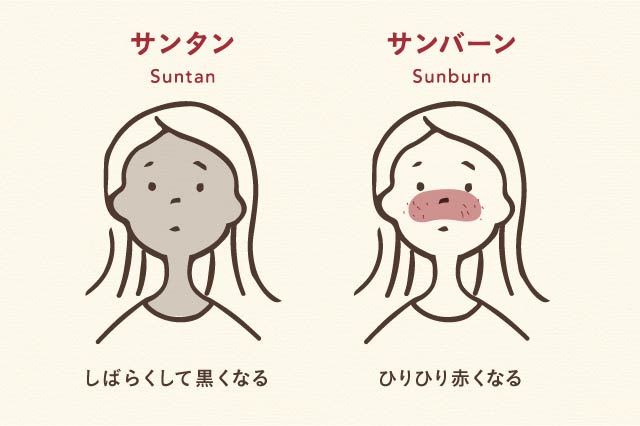

日焼けをそのままにしておくと、シミやくすみ、肌のごわつき、肌老化などにつながります。

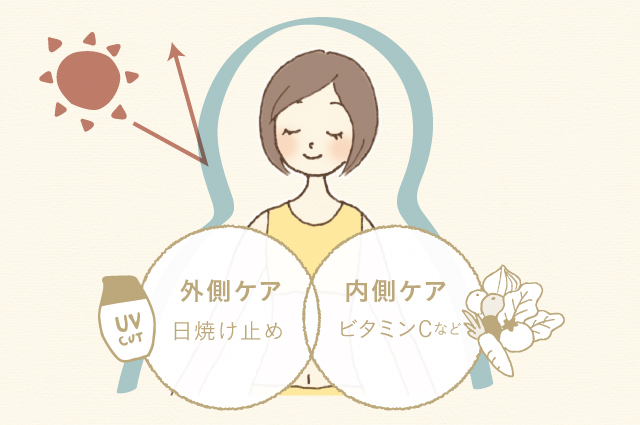

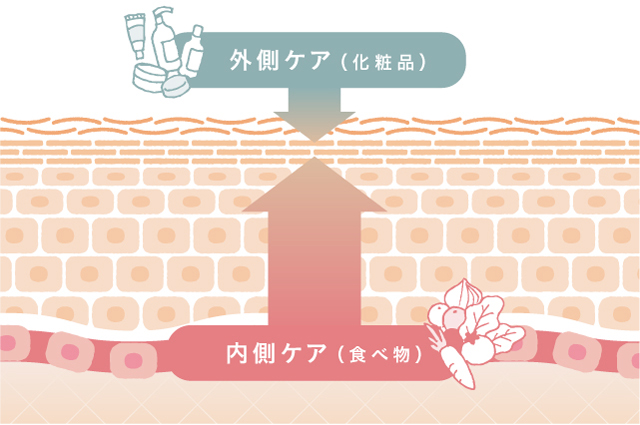

くすみのない白い肌に戻すためには、食と化粧品両方でのケアが大切です。

身体も肌も、食べたものでできているのですから、どちらが欠けても理想には近づけません。

暑いけれど、秋は目の前。

残すのは素敵な夏の思い出だけにして、肌の記憶はきれいに消してしまいたいですね。

まずは「ていねいな」洗顔。

なぜ、丁寧な洗顔が必要なのでしょうか。

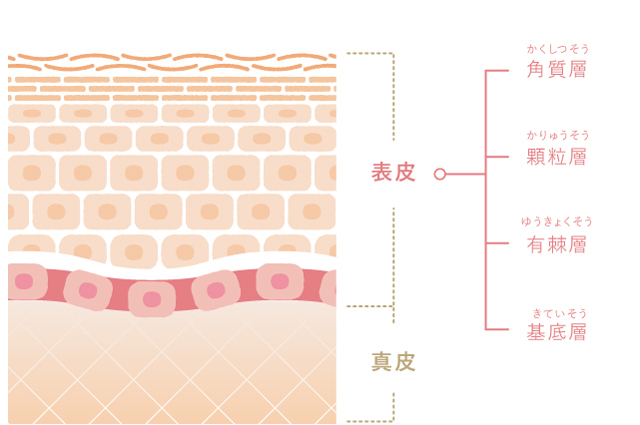

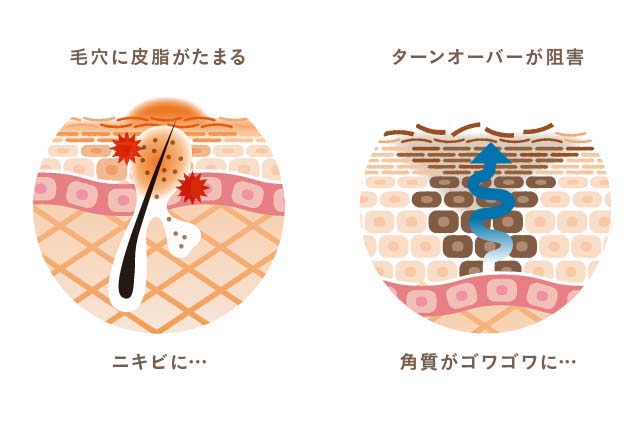

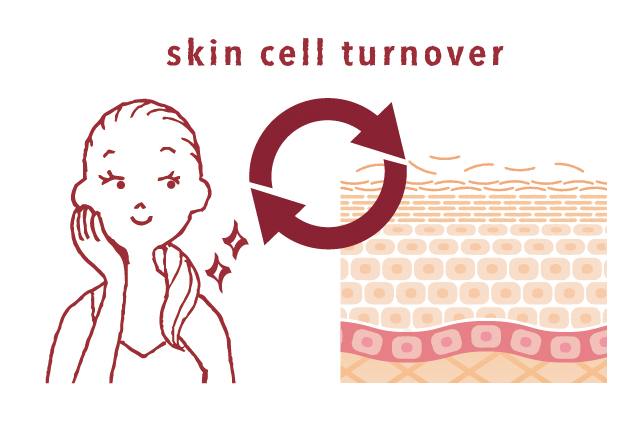

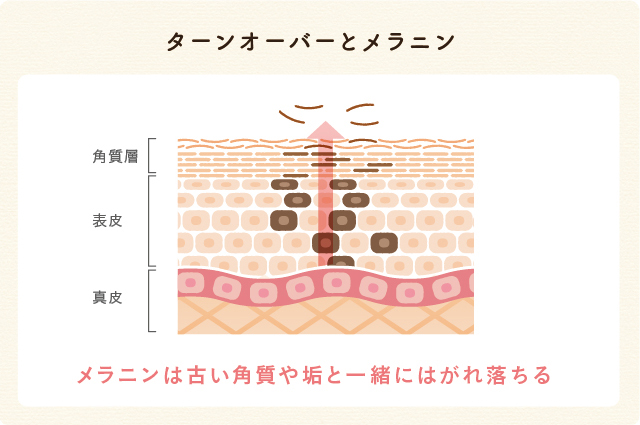

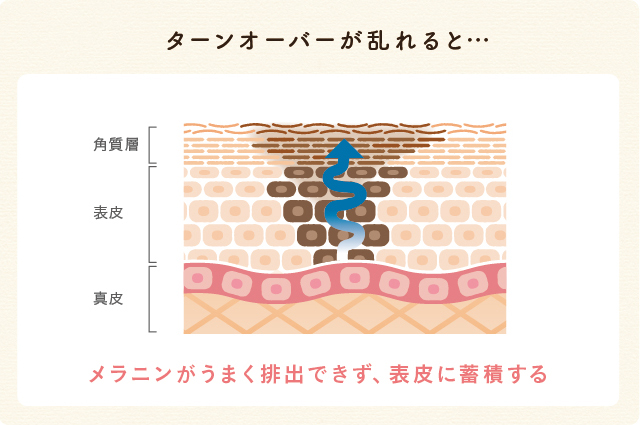

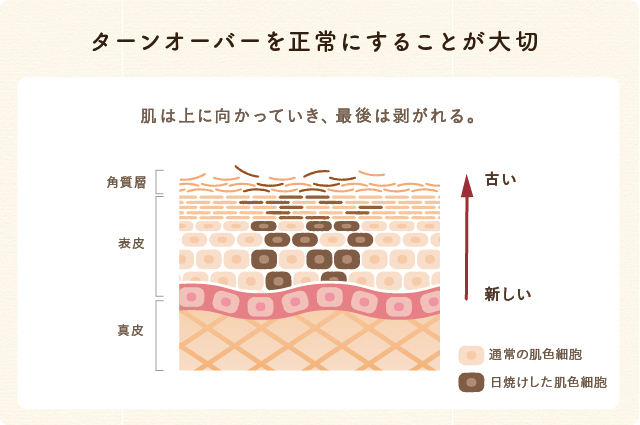

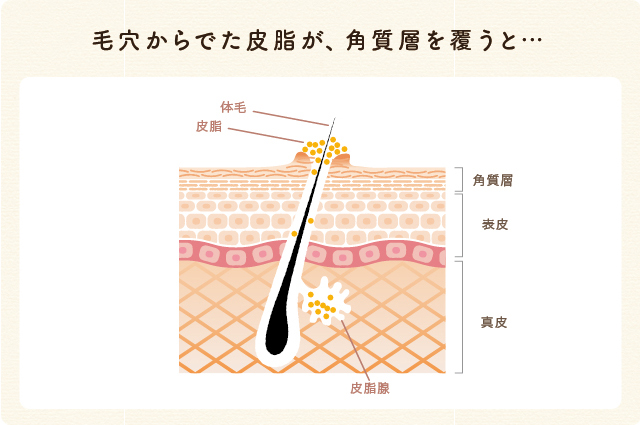

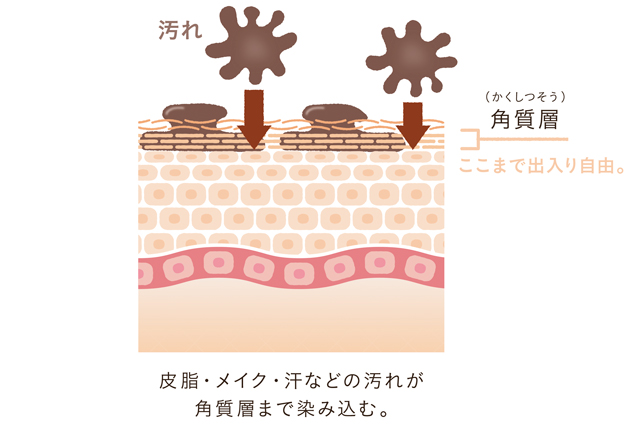

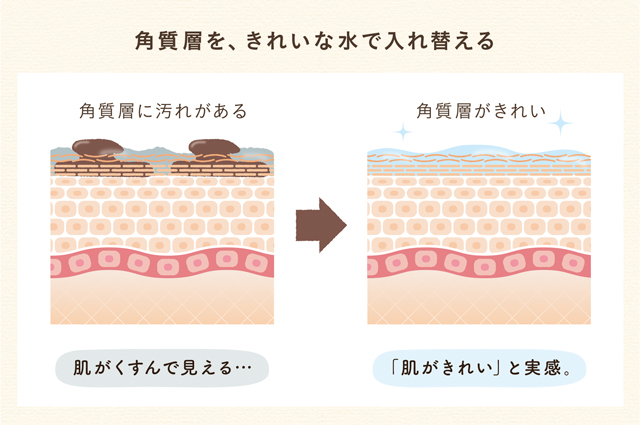

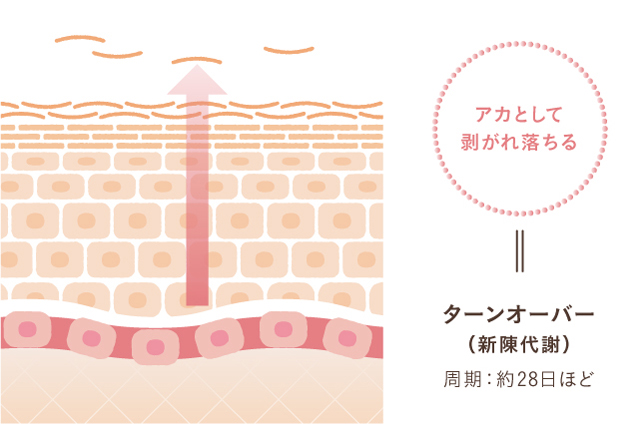

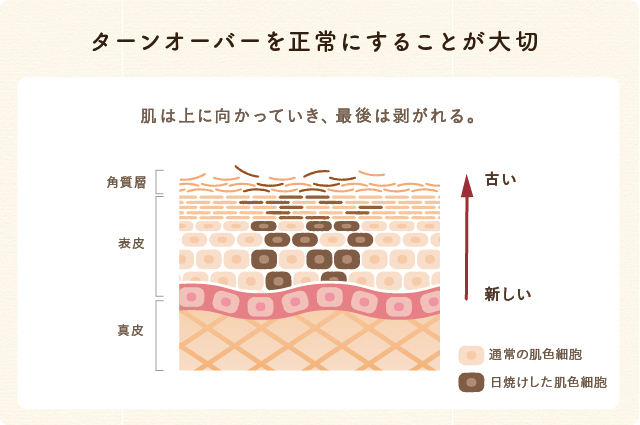

それは、汚れが溜まると肌の生まれ変わりを邪魔するため、ターンオーバーが乱れがちになるからです。

ターンオーバーが乱れると、日焼けでどんよりくすんだ肌は、一向に透明感を取り戻せません。

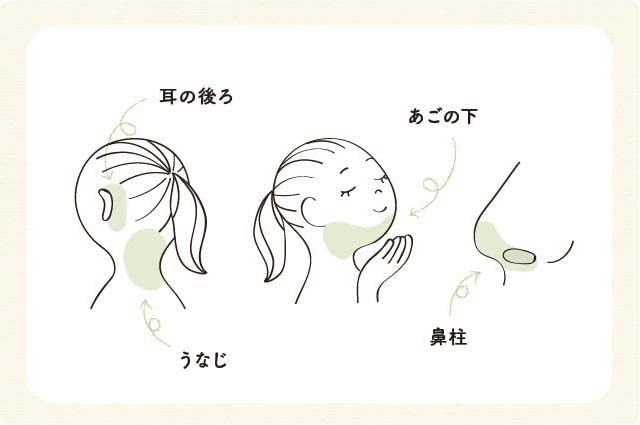

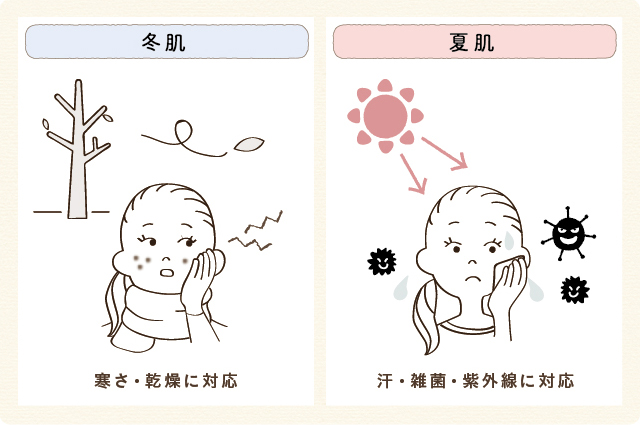

夏場は特に、皮脂や汗が多く分泌され、肌表面で酸化しやすくなっています。

それらが洗い残されると、ターンオーバーが乱れるのはもちろんのこと、肌にもダメージを与えてしまいます。

まずは徹底的な洗顔が基本です。

特に重要なポイントは、次の五つ。

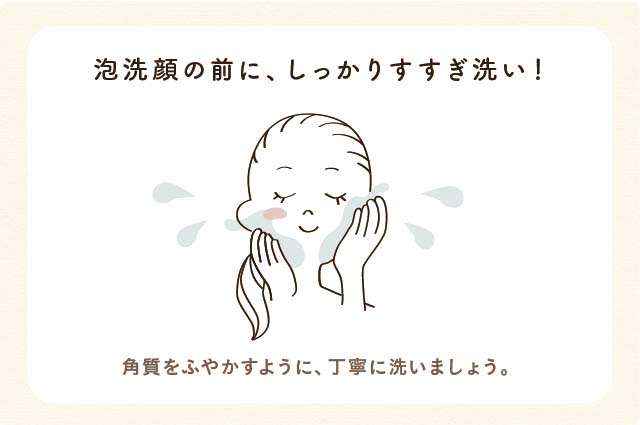

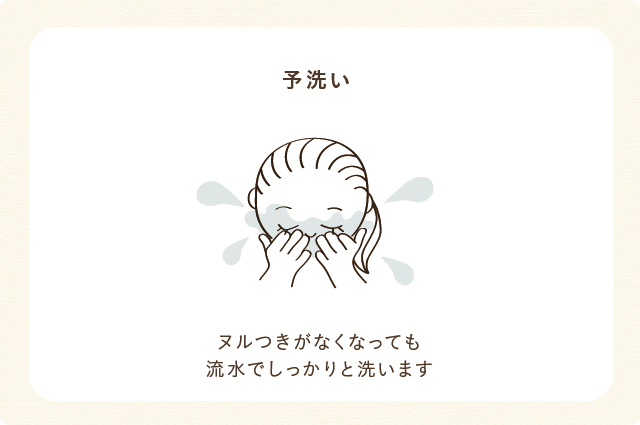

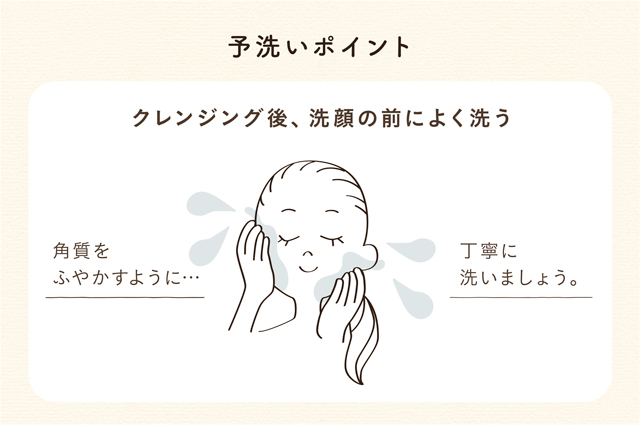

1 予洗いはタイミングよく、しっかりと!

通常皆さんも、クレンジングと洗顔料を使って正しく二度洗いをしていると思います。

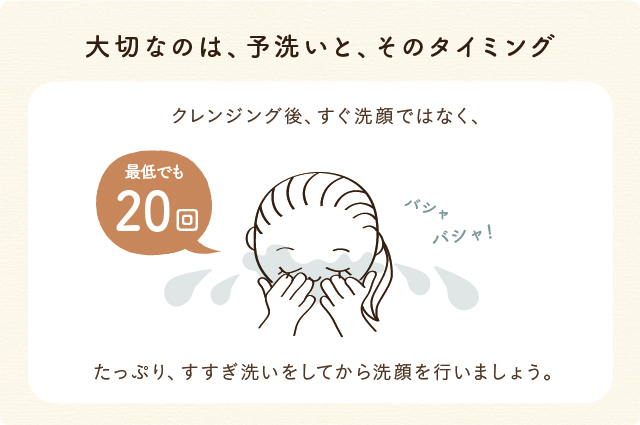

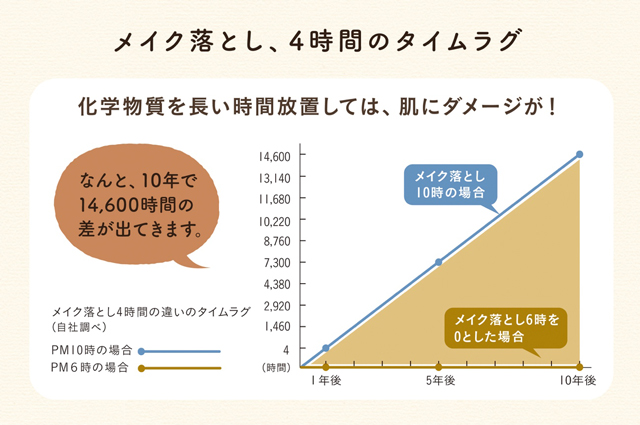

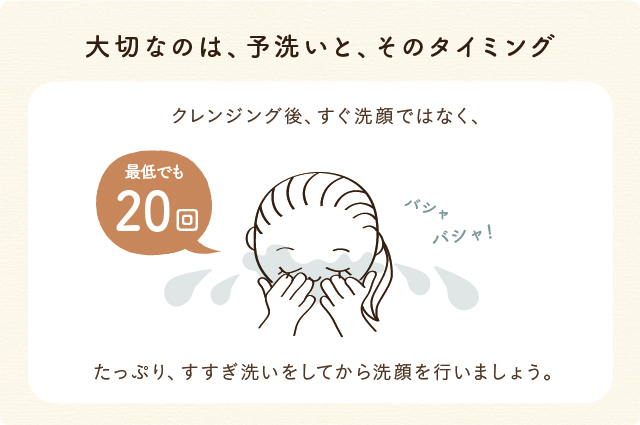

大切なのは、「予洗い」のタイミングです。

まずはメイクや油性の汚れを落とすために、クレンジングを行います。

使うクレンジング剤によりますが、基本的にこの時には、手や顔を濡らしません。

乾いた手でクレンジングオイルやジェルを優しくなじませます。

あまり長くマッサージをせず、しっかりと馴染んだらすぐに洗い流しましょう。

予洗いのタイミングは、ここです。

べたつきが取れたらすぐに洗顔料を手に取るのではなく、クレンジングを洗い流す時に、水やぬるま湯を何度も顔にかけます。

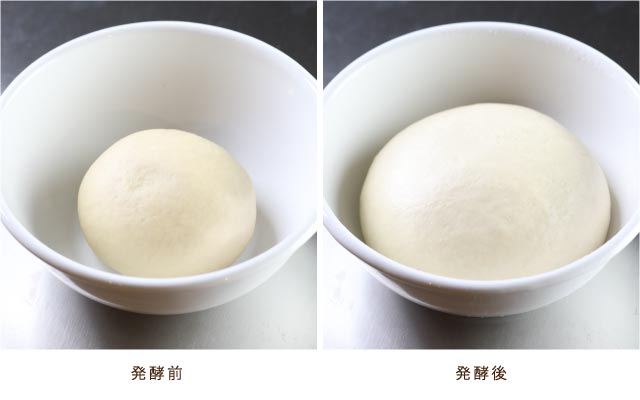

こうすることで、角質層にしっかりと水分を含ませ柔らかくふやかすのです。

次に水性の洗顔料をよく泡だてて使うことで、角質層の奥まで洗うことができます。

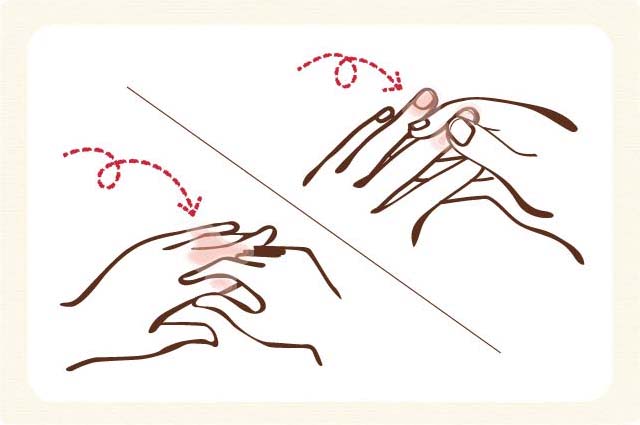

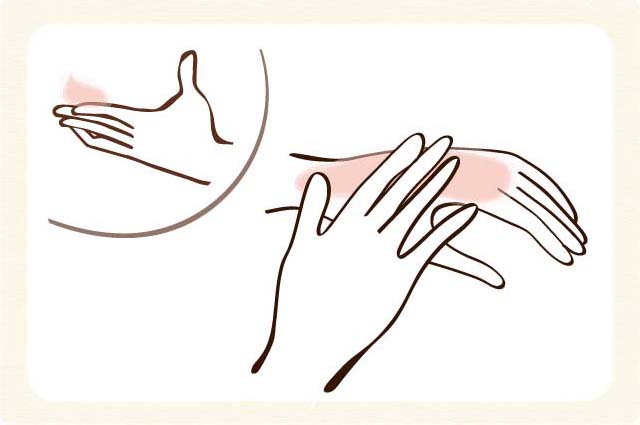

2 泡だてはしっかり、指の力は10g。

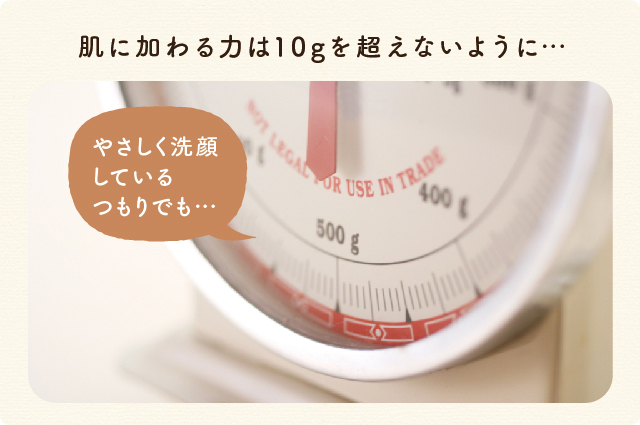

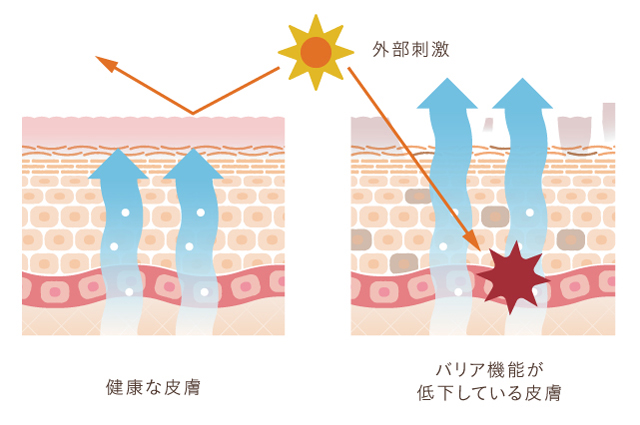

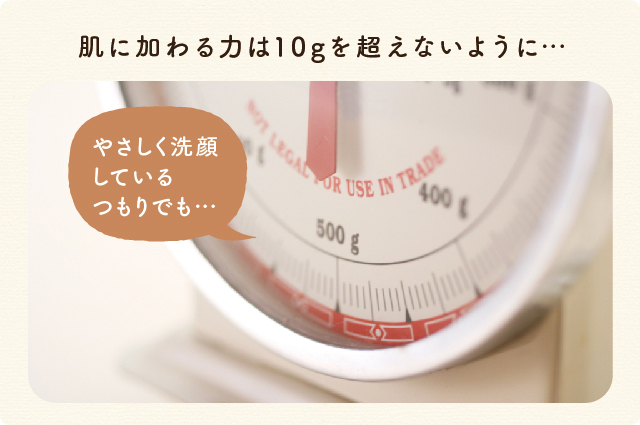

紫外線のダメージを受けた肌は、敏感になっています。

洗顔料をしっかりたっぷり泡だてて、分厚い泡を転がすように使って、手指が直接肌に触れないように洗います。

この時、肌に加わる力は10gを越えないこと。

力を入れてこすると、肌の持つバリア機能を乱すこともあります。

一度、キッチンスケールの上を洗顔しているつもりでマッサージしてみてください。

ちょっと力を入れると、すぐに10gを超えてしまうこと、お分かりいただけると思います。

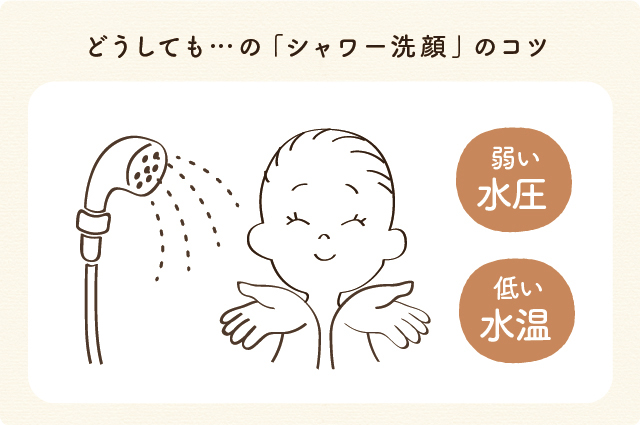

3 シャワー洗顔するなら鉄則はこれ!

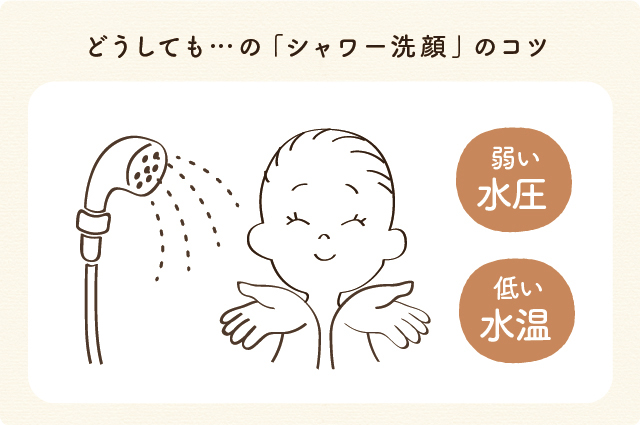

暑い日は湯船に浸からず、シャワーだけという方も多いでしょう。

そんなとき、やってしまいがちなシャワー洗顔。

洗顔料を一気に流せて、確かに楽なものです。

しかし、高い温度のお湯を直接顔に当てたり、強い水圧で肌を刺激したり、良いことはありません。

どうしてもシャワーで洗いたい方は、体を洗う時とは温度も水圧も変えて、体温より低い温度の水を、弱い水圧で当てるように気をつけましょう。

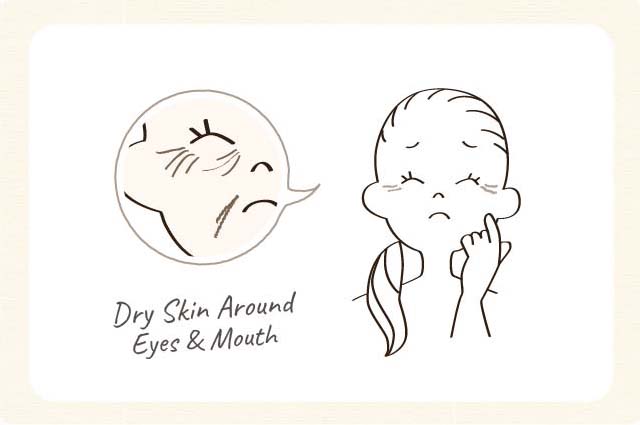

4 アイメイク落としはゆっくりと。

アイライナーやマスカラやアイシャドウ。

おしゃれなメイクは、特にアイメイクに凝っています。

汗で落ちないようウォータープルーフタイプのマスカラを使っている人も多いでしょう。

落ちにくいからってゴシゴシ洗っては、小じわの元です。

洗顔前に専用リムーバーであらかた落としておくとか、他の部位より時間をかけて優しく洗うなど、年齢の出やすい目元だけに、普段から手をかけてあげましょう。

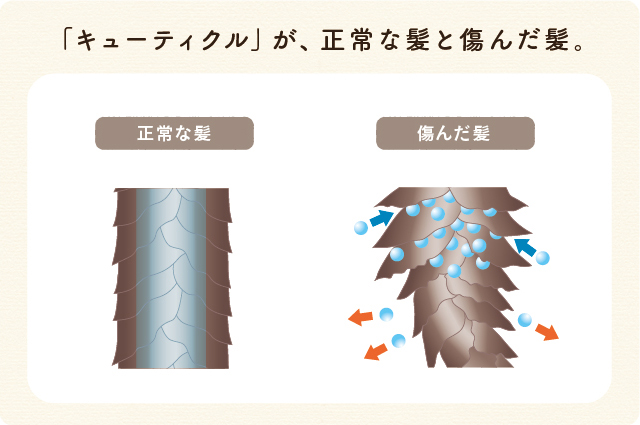

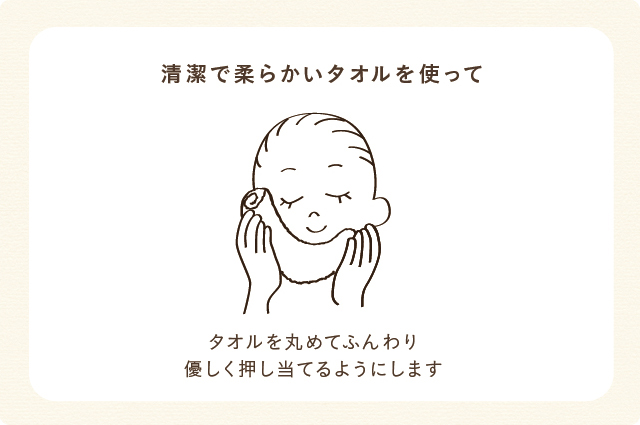

5 タオルも肌には刺激物!

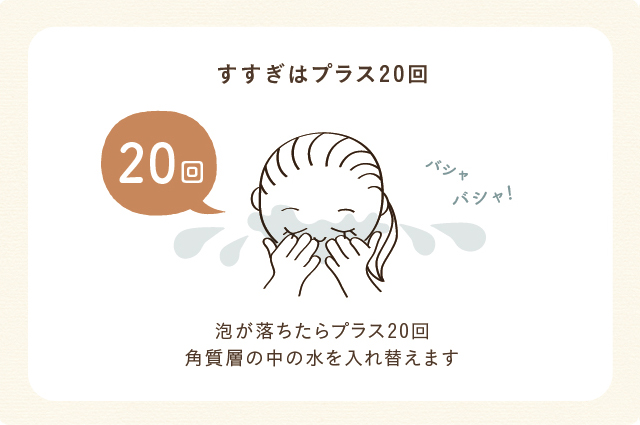

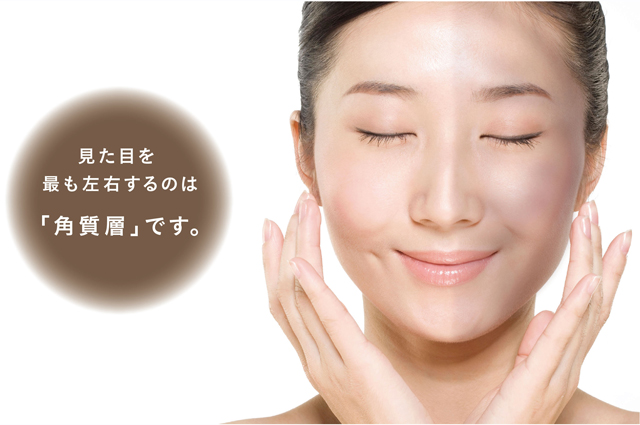

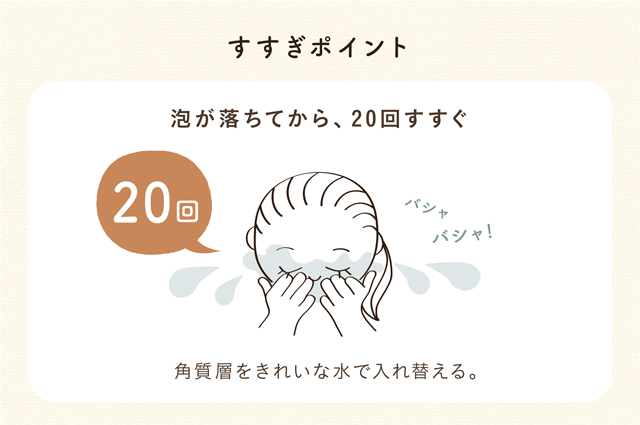

角質層の奥まで水分を入れ替えて、しっかりと洗い上げたぴかぴか肌。

一日でいちばん美しい肌ですが、同時にこの時いちばん敏感になっています。

ゴワゴワのタオルで拭いたり、こすったりすると簡単に傷がつきます。

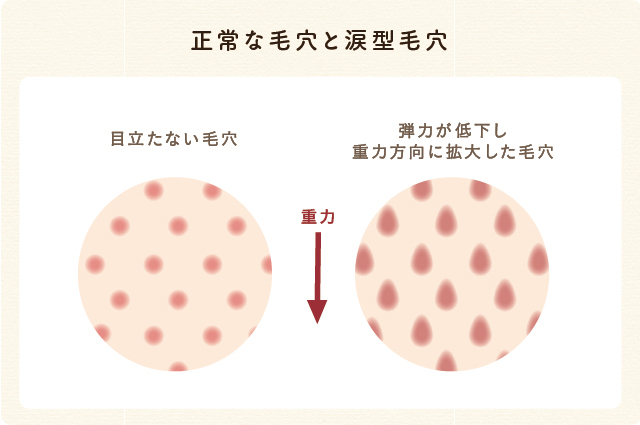

刺激を感じた肌は、自らを守ろうと硬くなり、色素沈着を起こします。

これではせっかくのお手入れが台無し。

ふっくら柔らかい、乾いたタオルで、ポンポンと肌を軽く押さえるように拭きましょう。

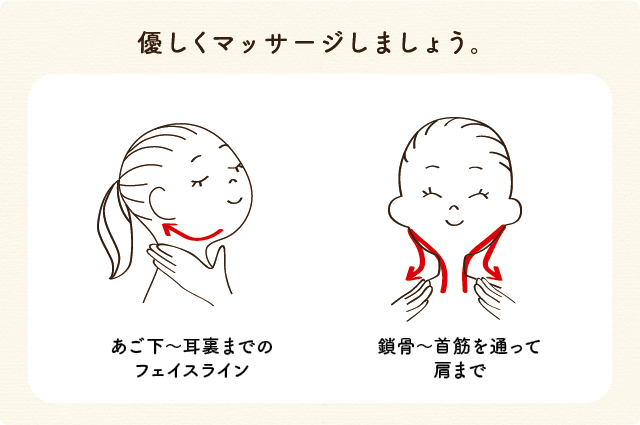

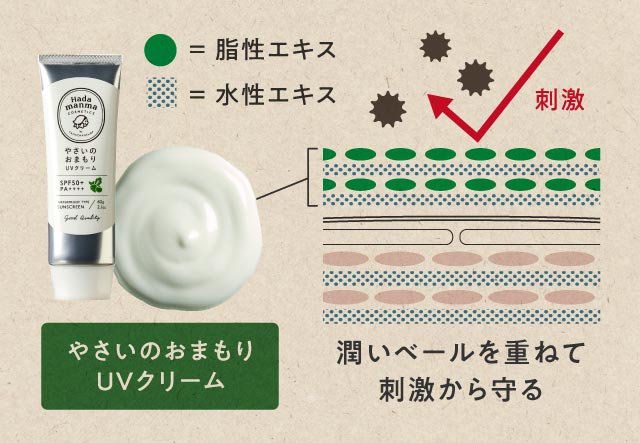

何よりも、保湿が命。

日焼け戻しには、保湿が不可欠です。

なぜでしょう?

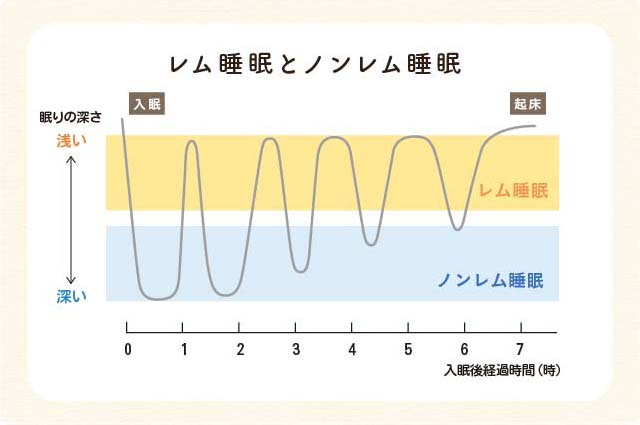

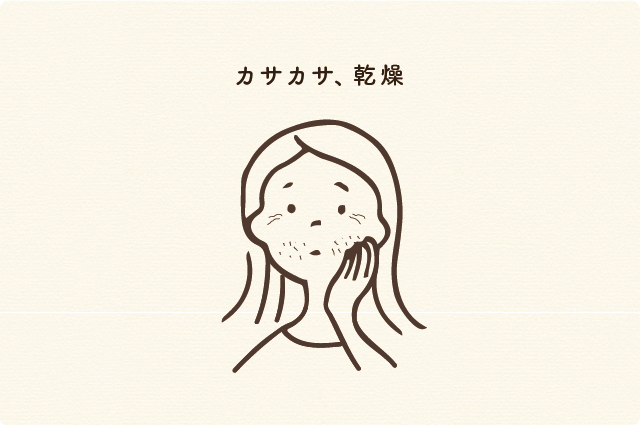

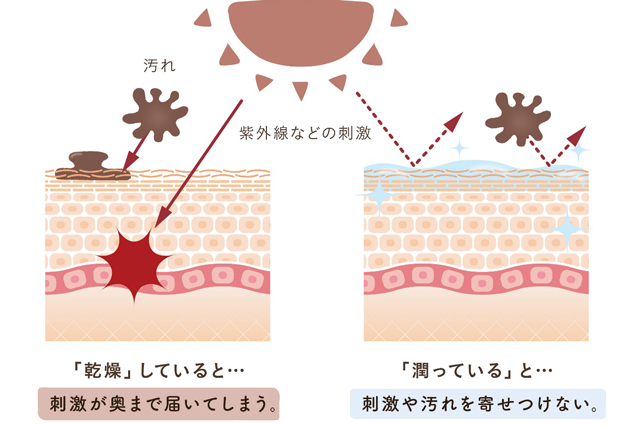

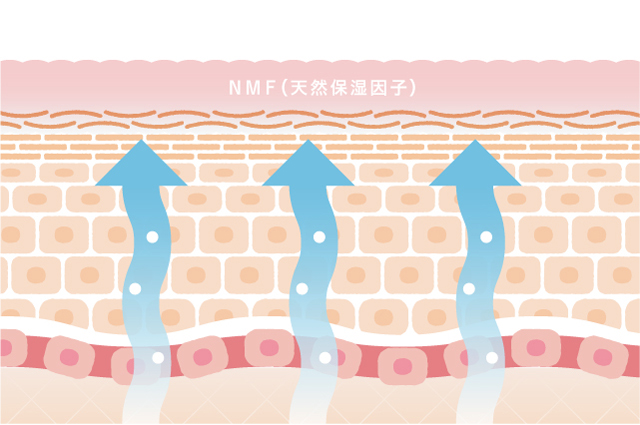

理由は洗顔と同じで、乾燥した肌のターンオーバーは低下し、メラニン色素を溜めてしまうから。

また、肌が乾燥していると、紫外線ダメージをさらに受けやすくなってしまうのです。

ですからこの時期、丁寧な保湿が特に必要です。

正しい保湿の方法は、下記の記事をご参照ください。

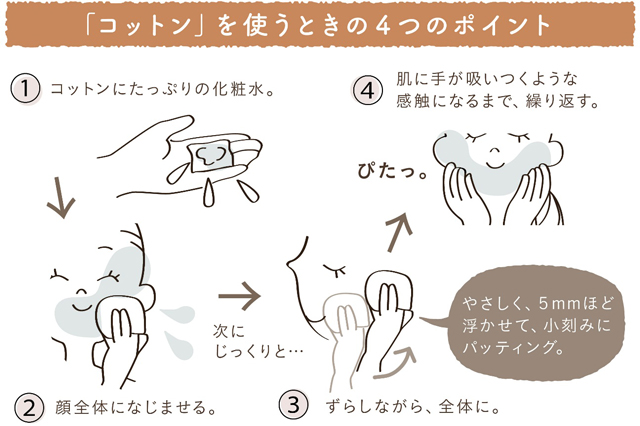

化粧水ばしゃばしゃ使いで肌、変わる。

https://hadamanma.com/archives/668

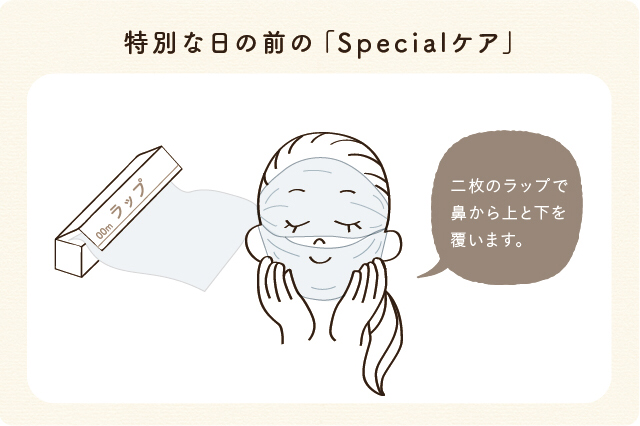

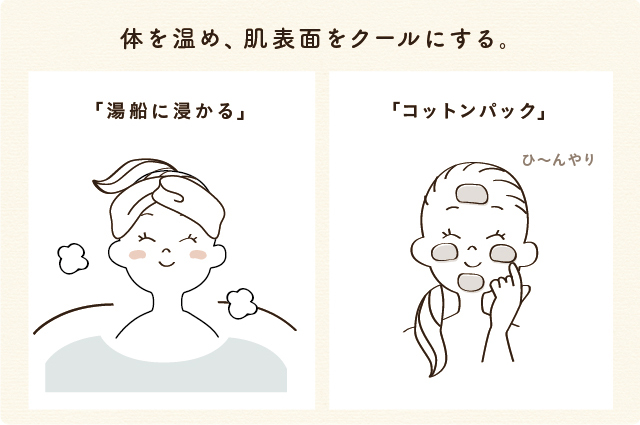

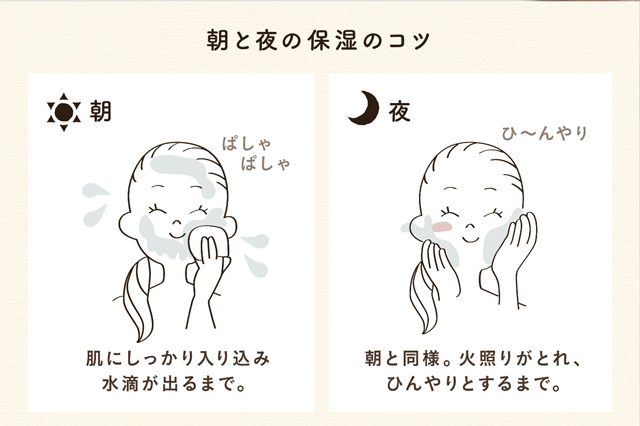

お風呂で洗顔をした場合、まだまだ肌がほてっていることがありますね。

日焼けは軽いやけどですから、ほてったままでは乾燥が進み、なかなか治りません。

しっかりと冷水で冷やしたり、ほてりがきになる日は氷で冷やすなどして、しっかりと熱を取ってください。

体温も上がりがちなこの季節は、せっかく与えた化粧水も乾きがちです。

意識して、たっぷりとあげてください。

化粧水も、クールダウンの役割を果たします。

たっぷりと与えてしっかりと冷やしてあげましょう。

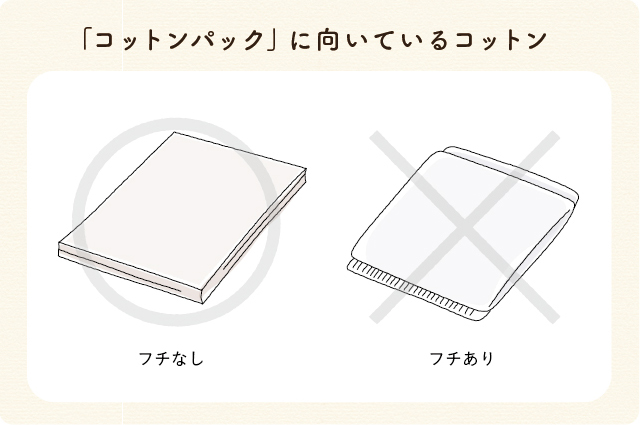

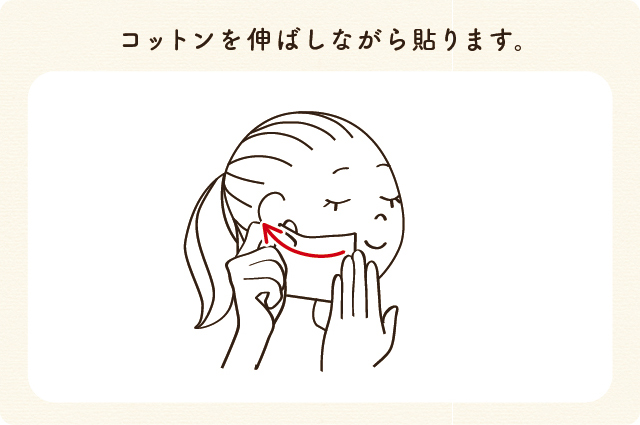

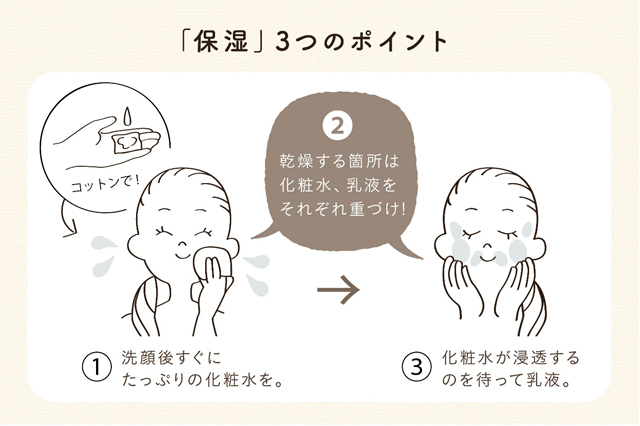

コットンにひたひたに染み込ませて肌に5分ほど貼る、化粧水パックも有効です。

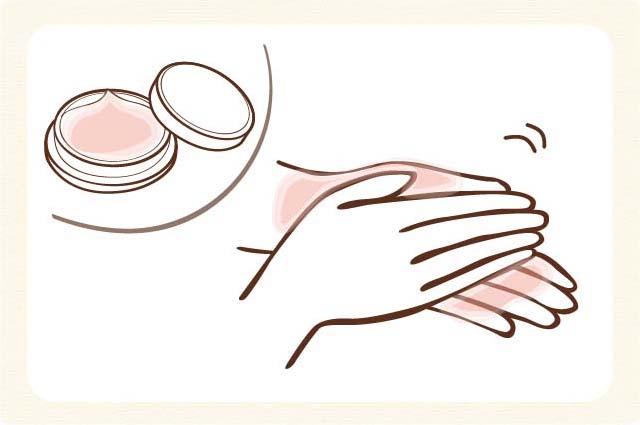

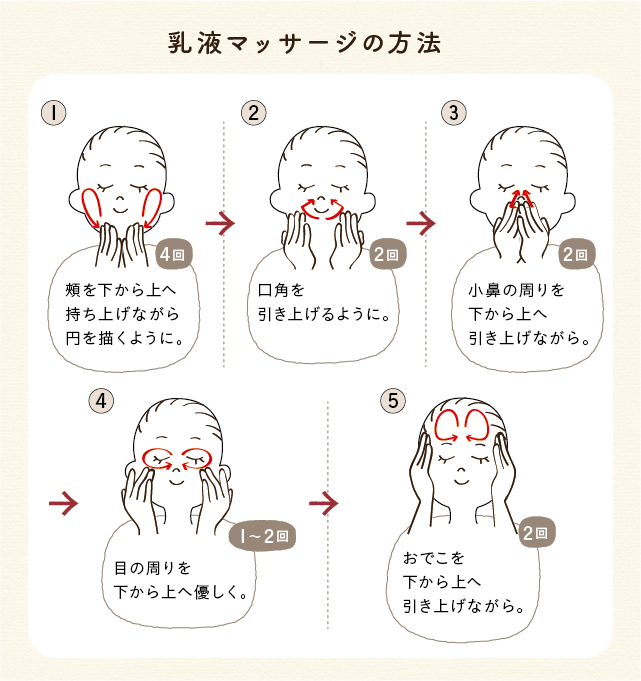

しっかりと冷やしてしっとりと吸い付くようなうるおいを感じたら、乳液を。

暑いから、べたつくのがイヤだと言って、乳液の量を減らしすぎると、せっかくの化粧水が乾燥してしまいます。

きちんとたっぷりと与えて、乾いた肌を包んであげてください。

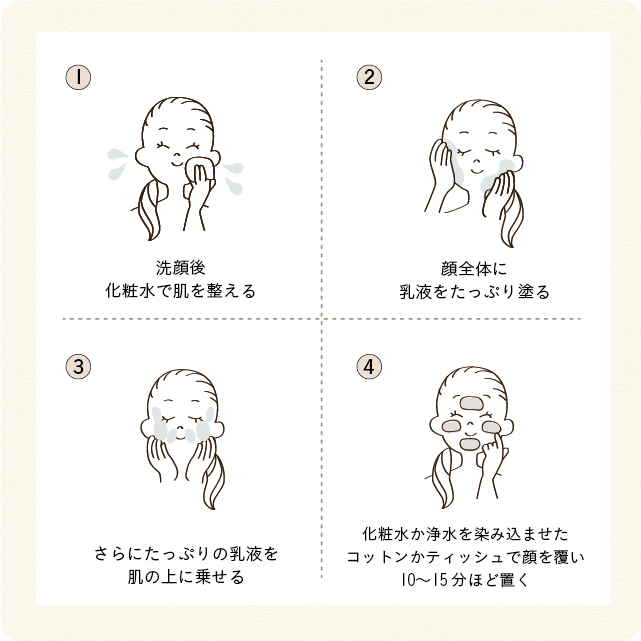

●化粧水パックのススメ!

コットンにひたひたに染み込ませて肌に5分ほど貼る、化粧水パックも有効です。

しっかりと冷やしてしっとりと吸い付くようなうるおいを感じたら、乳液を。

●乳液の量にご注意!

暑いから、べたつくのがイヤだと言って、乳液の量を減らしていませんか? それではせっかくの化粧水が乾燥してしまいます。

夏こそ、きちんとたっぷりと乳液を与えて、乾いた肌を包んであげてください。

洗顔後だけでなく、夜寝る前に、乳液が乾いていたらさらにつけるのも有効です。

汗でべたついているのを、うるおっていると勘違いしては危険。

保湿は、充分すぎるくらいがちょうど良いのです。

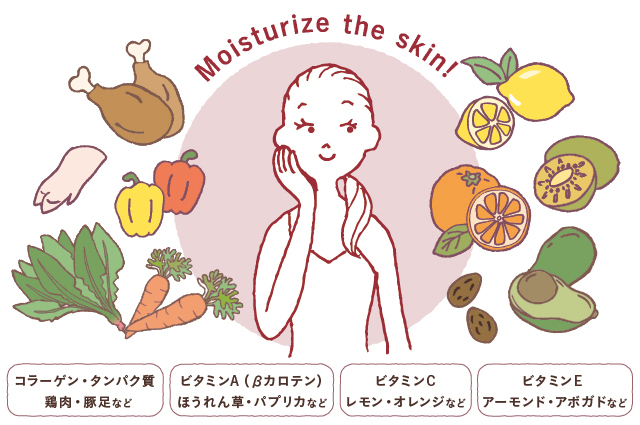

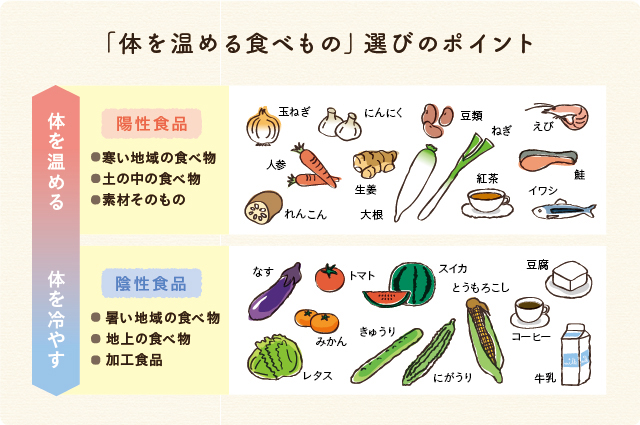

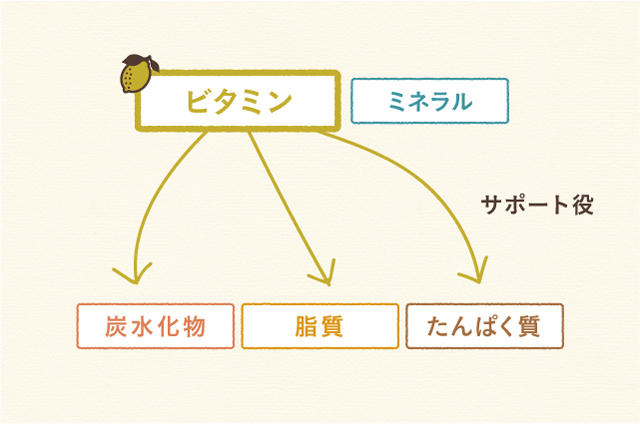

食べ物でも、日焼け戻しを!

化粧品でのお手入れをご説明してきましたが、これまでも、それだけでは不十分と繰り返してきました。

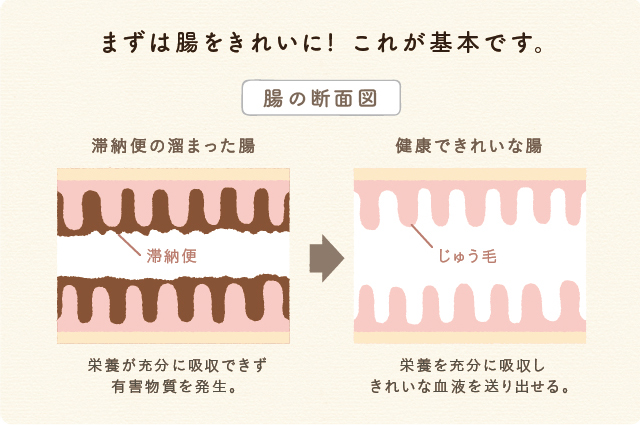

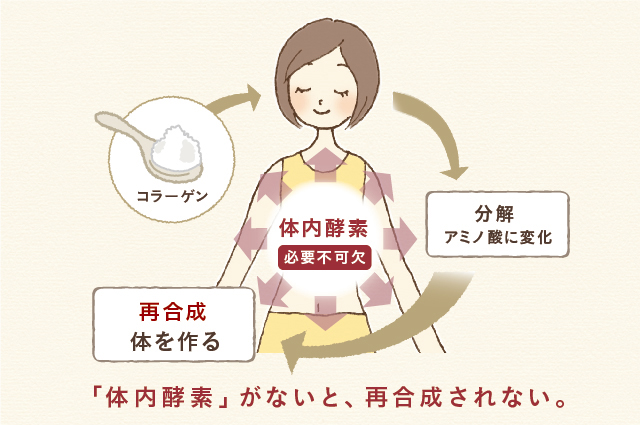

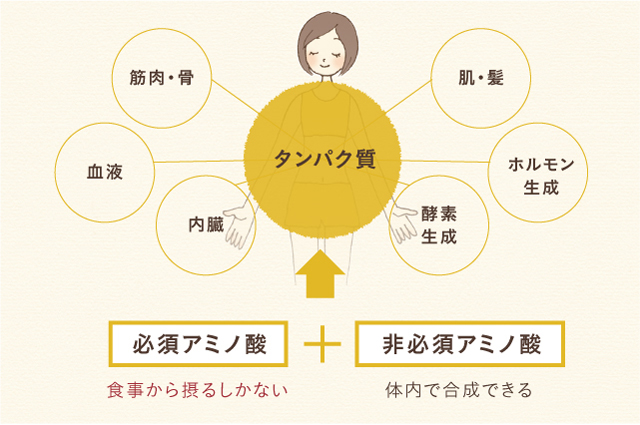

お肌の生まれ変わりを活発にするには、まず、お肌の細胞そのものを元気にすることが大切。

これらは「食べ物」でしか元気にできないのです。

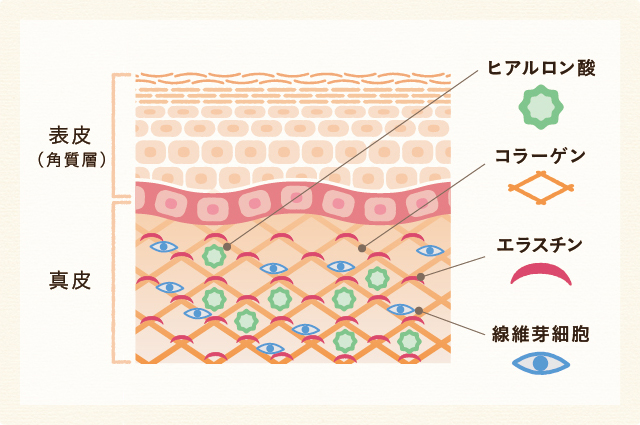

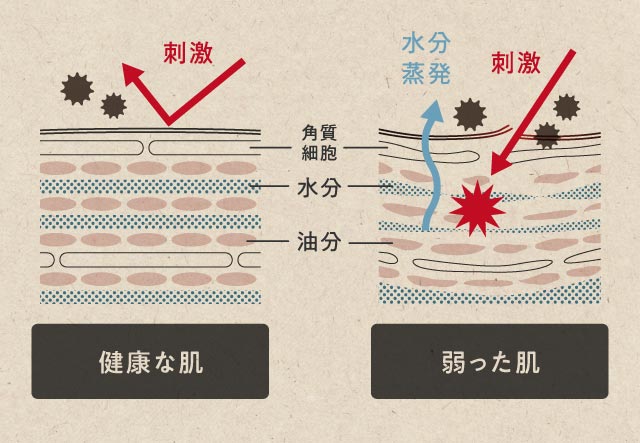

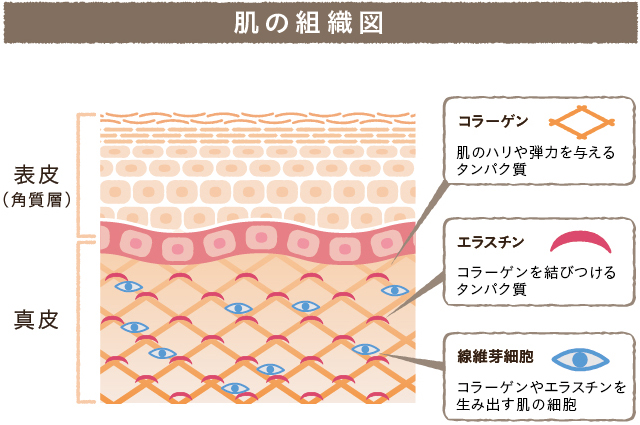

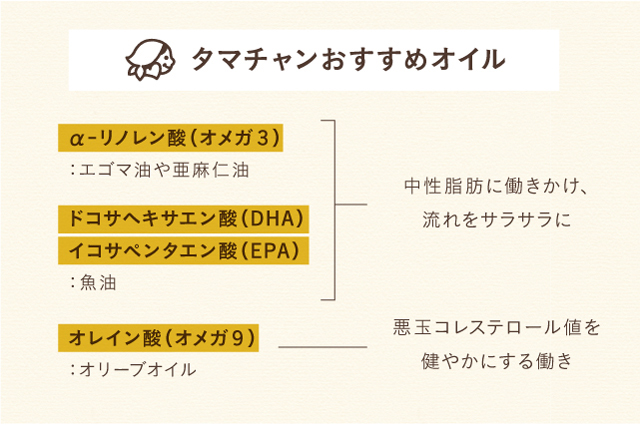

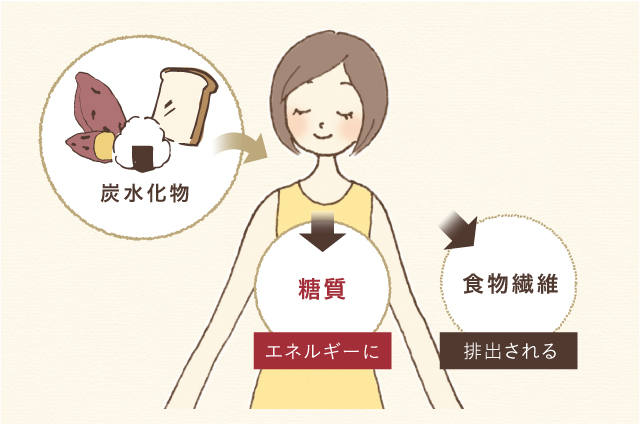

以前にもご紹介しましたが、人間の身体は、約60兆〜80兆個の細胞でできていて、細胞内部の大半は「水分」で、細胞の外側、細胞膜は「油分」(脂質)です。

参照記事

https://hadamanma.com/archives/754

つまり、細胞の大半は水分と脂質でできていて、それが新陳代謝によって常に新鮮な状態に保たれています。

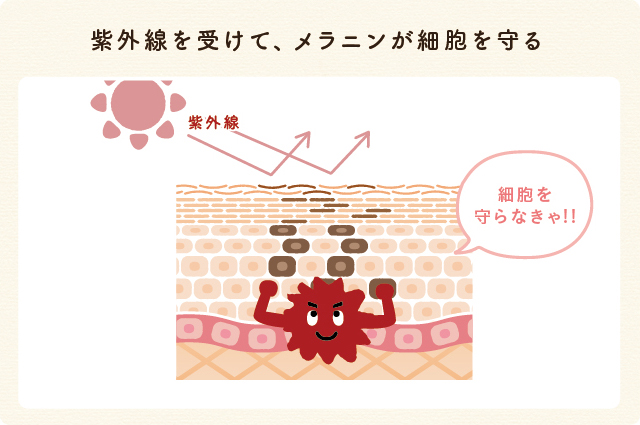

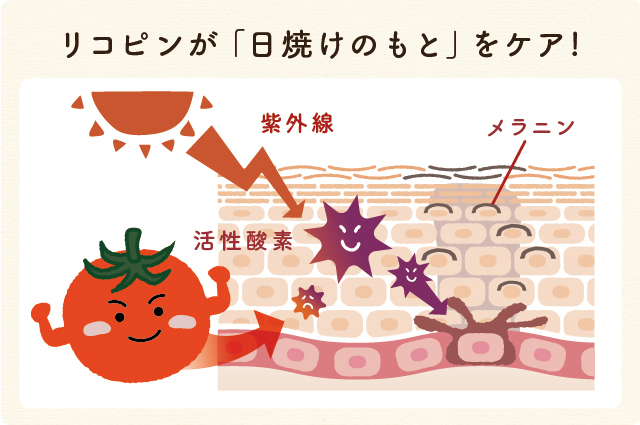

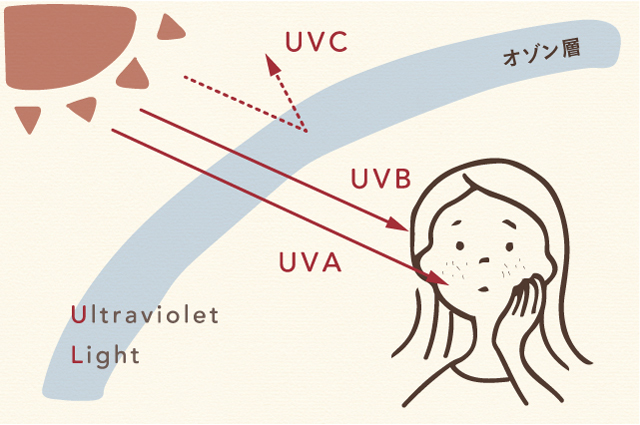

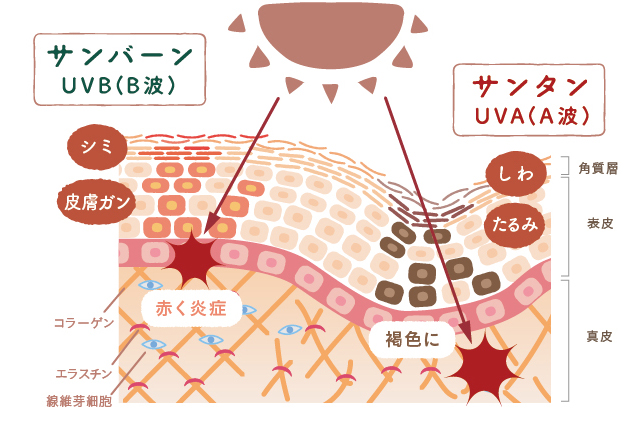

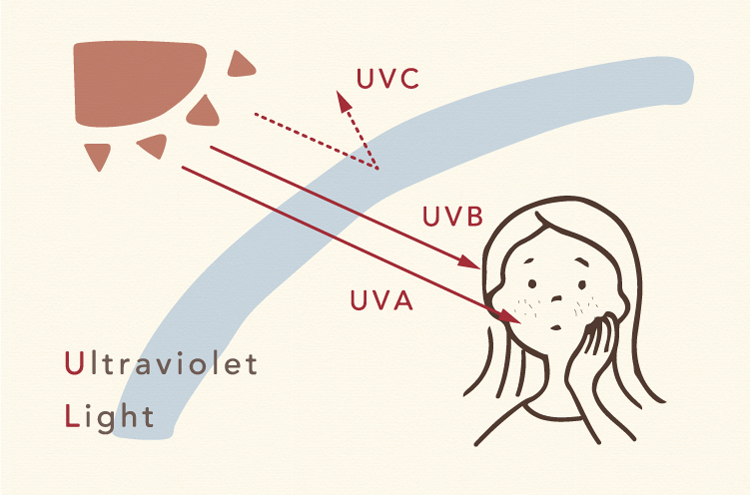

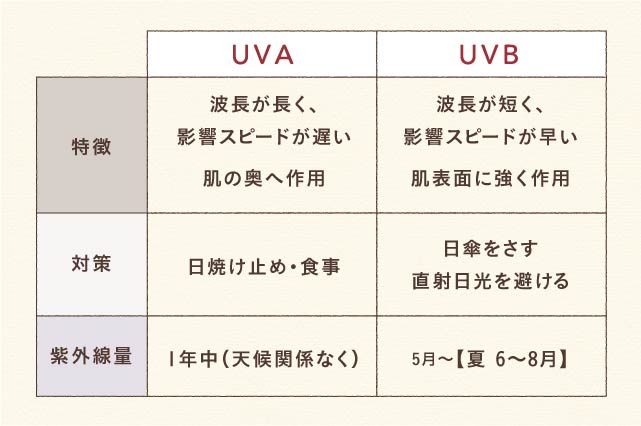

ところが、日焼けにより肌内部で活性酸素が発生すると、それは肌を酸化させ、ダメージどころか新陳代謝まで鈍らせます。

細胞の酸化と戦うには、「水分」「脂質」両方への対策が必要だということです。

毎日の食事に、積極的に取り入れましょう。

特に摂りたい栄養素2つ

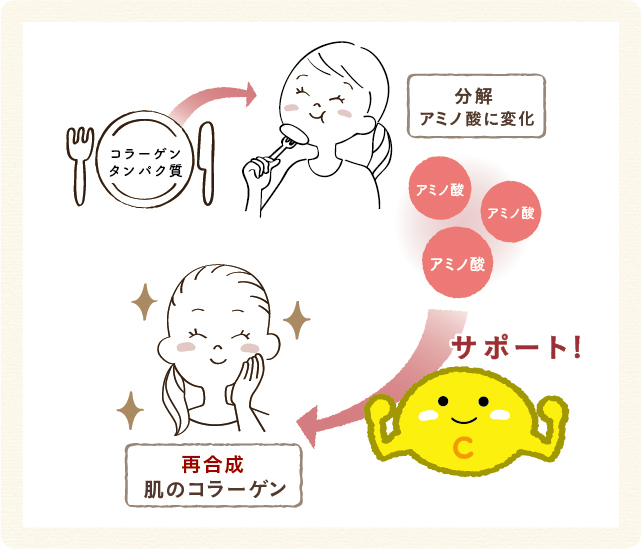

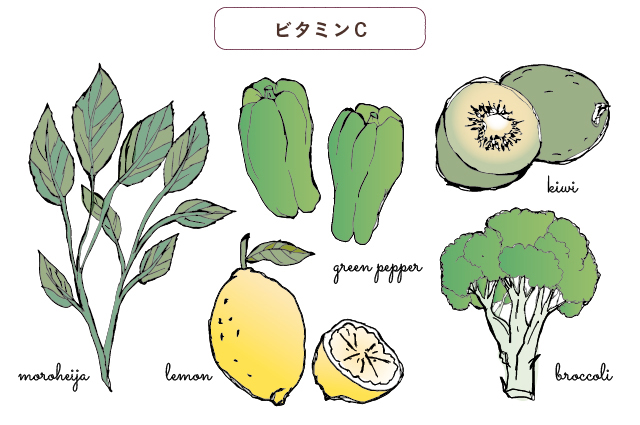

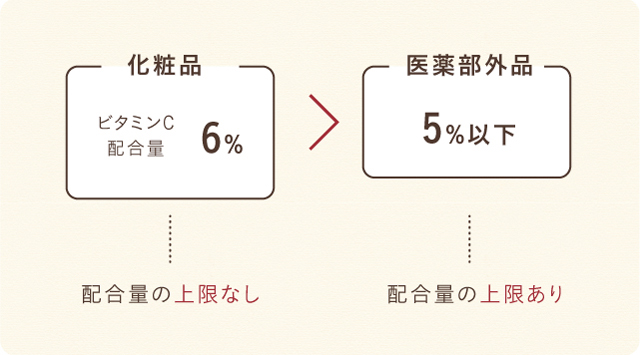

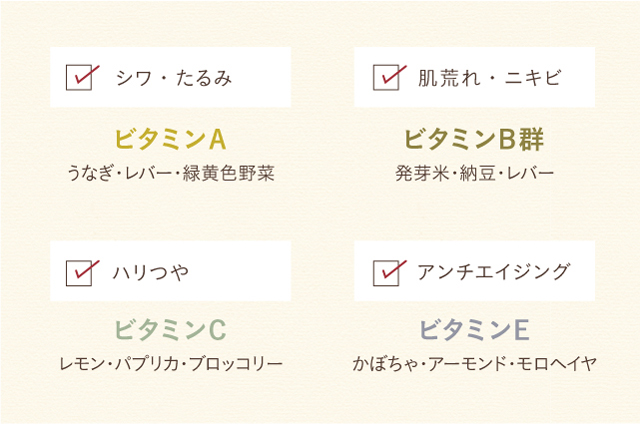

水分の酸化を防ぐビタミンC

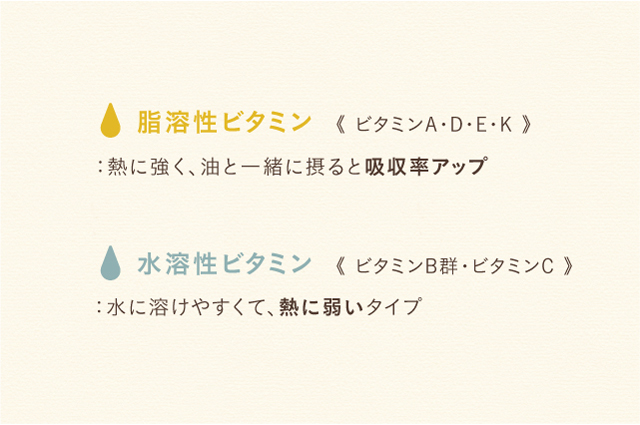

細胞内の水分の酸化を防ぎ、メラニン生成を抑制するビタミンCは、主に野菜や果物に多く含まれています。

ビタミンCは水溶性で、熱に弱いので、茹でたり水に浸けすぎることで減少してしまいます。生で食べるのがオススメですが、茹でることで量を食べられるメリットもあります。切る前に茹でる(断面から流出しやすいため)、加熱時間を短縮するなど、ビタミンCの流出を防ぐよう考慮しましょう。

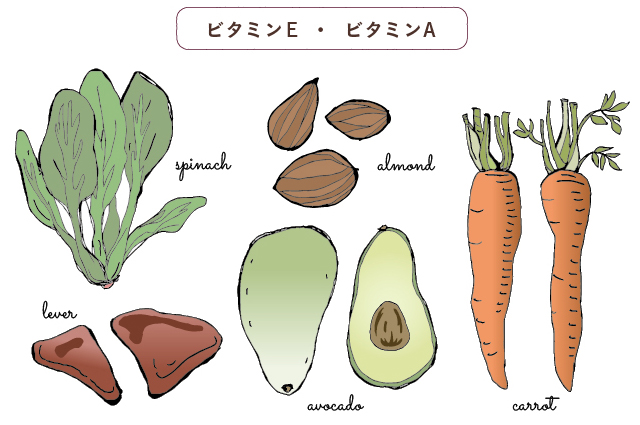

油分の酸化を防ぐビタミンE

細胞内の脂質の酸化を防ぐビタミンEは、主にナッツ類や植物油、大豆、雑穀、緑黄色野菜にも多く含まれています。

具体的な食材は下記記事をご参照ください。

https://hadamanma.com/archives/754

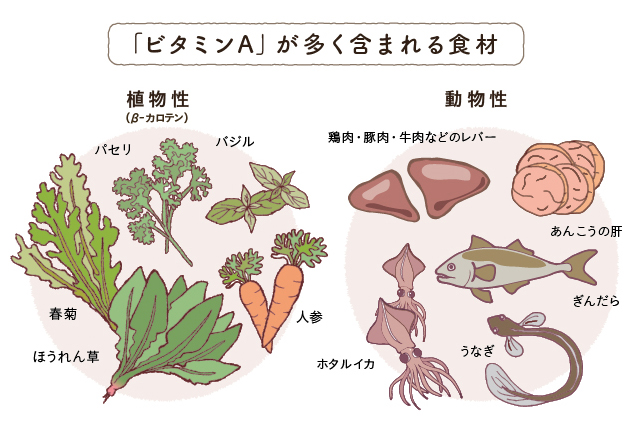

さらに、お肌の「生まれ変わり」を活発にするには?

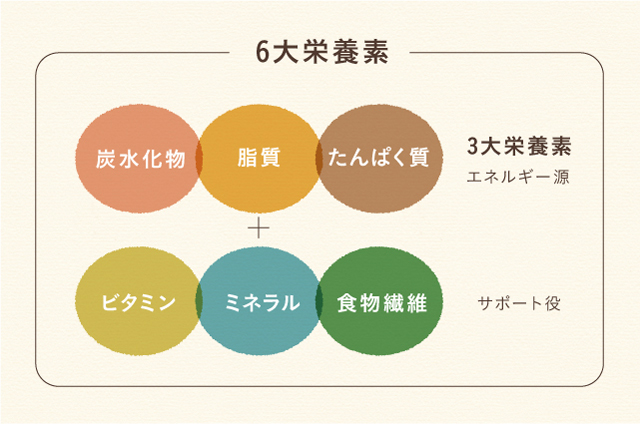

もちろん、これらの栄養素だけを摂っていれば良いということではなく、大切なのはバランス。

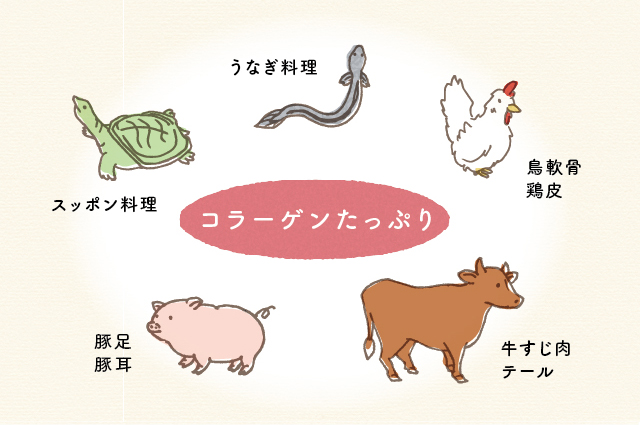

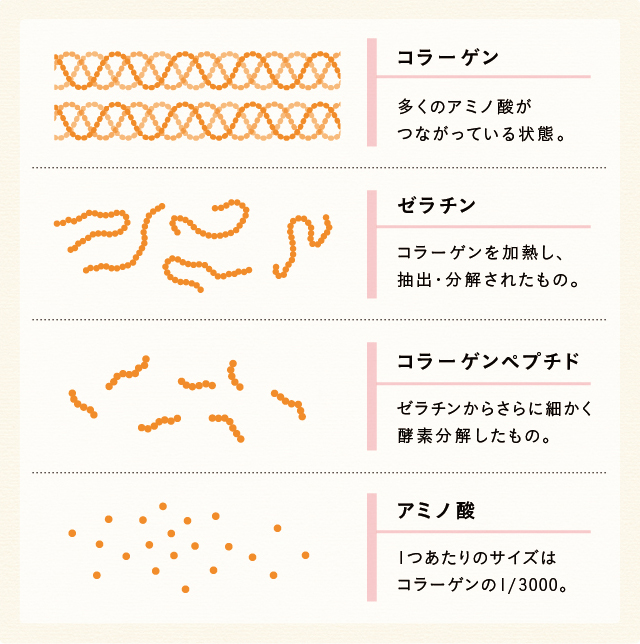

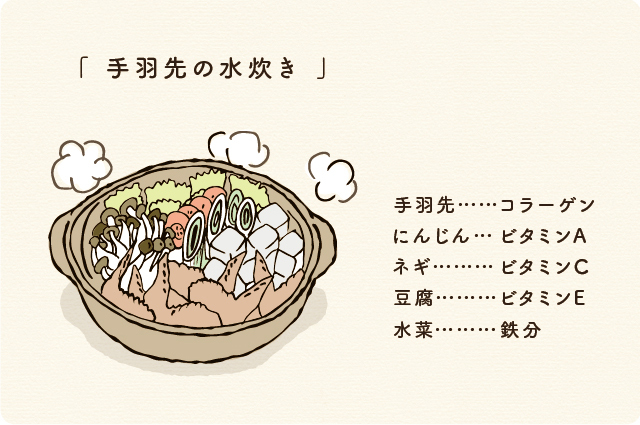

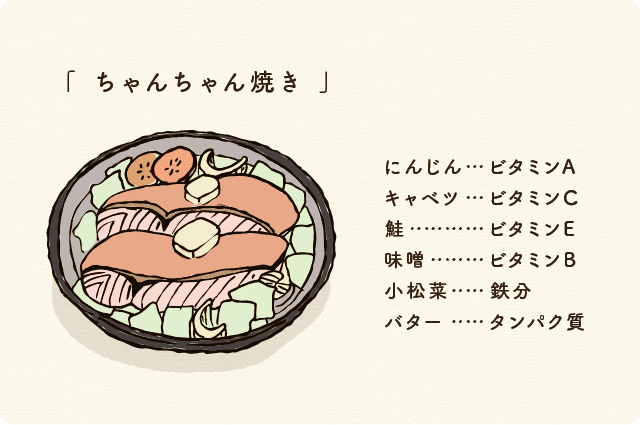

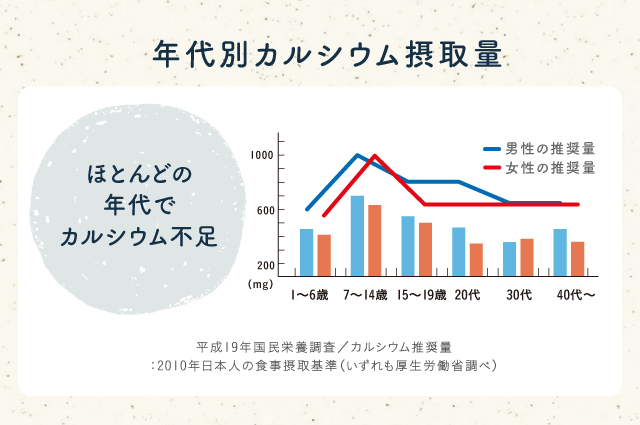

ビタミンA、B群、鉄分、コラーゲンもこの時期には特に摂りたい栄養素です。

まんべんなく、さまざまな食材を摂るよう心がけたいですね。

いかがでしたか?

大人の肌は、子供のように放っておいても元気を取り戻してくれません。

紫外線の刺激も、日焼け以外のいろんな形で残しがちなので、しっかりとケアしてあげましょう。

大丈夫。

肌は、きちんとしたらきちんと答えてくれます。

答えを感じたら、手をかけることが楽しくなるはずです。

明日の輝く自分のために、今日もしっかり手をかけましょう。

次回は、「日焼けを戻そう、美白レシピ」。

食べて美しくなる、野菜料理家・古金さんからのすてきな提案です。

どうぞお楽しみに。